- 変数の扱い、型、演算子、制御処理( if文 、for文 など)、クラス、・・・ はほぼ同じ

- Processingは Java に較べて

>グラフィックスや音声の利用が簡単

>アニメーションなど動きのあるプログラムを作りやすい

>マウス、キーボードの処理が簡単

などの特徴がある

- 実行方法はJavaと少し異なる

・ コンソールへの出力方法の違い

- Javaの場合

| System.out.println("good morning"); //<-- 改行あり System.out.print("Hello"); //<-- 改行なし |

- Processingの場合

Javaの System.out.println() および System.out.print() も使用可能だが、System.out を省略して

| println("good morning"); print("Hello"); |

<注意>

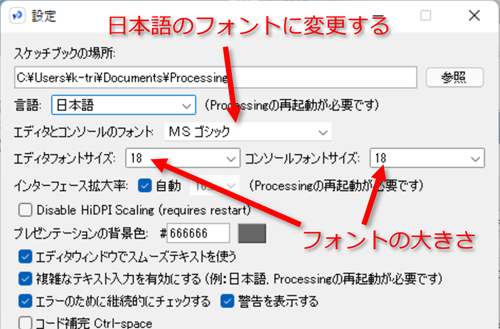

・ Processingのエディタで、日本語が文字化けする人は

[ファイル] --> [設定] を開き、下記の部分を変更してください。

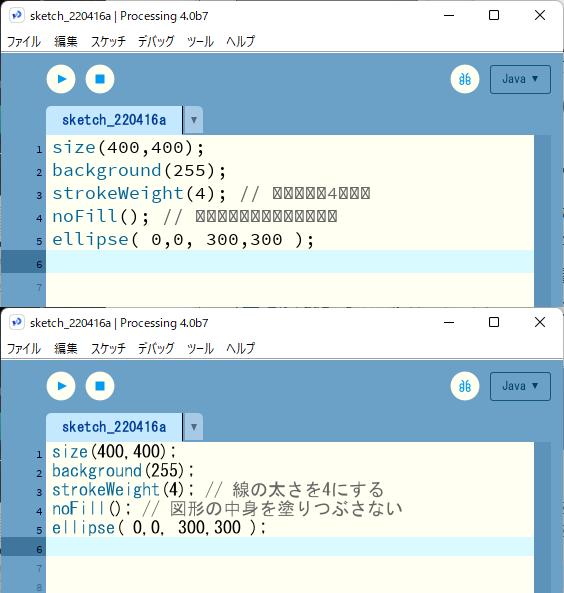

下の図で、上図は文字化け、下図は日本語が正しく表示されているものです